© CDHS - SAINT-CLEMENT - 2019

© CDHS - SAINT-CLEMENT - 2019

Bienvenue

sur l’Espace de…

« Joson et La Poux »

Le conflit de la Grande Guerre

(suite)

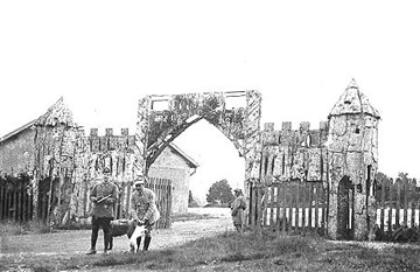

Porte du camp de Corcieux

Signature du Traité de Versailles

Saint-Jean d’Ormont (Vosges)

Mai 1915 : La Pêcherie (Vosges)

En 1915, l'armée lance une grande campagne de vaccination. On en profite parfois pour vacciner les civils qui vivent au contact des soldats. Dans cette scène, la présence d'une épaule féminine attire manifestement les regards.

Raymond

Poincaré

,

Président

de

la

République,

rend

visite

aux

troupes

françaises

stationnées

au

Rudlin

(Plainfaing)

en

juin

1915

avec

le

Ministre

de

l’Intérieur

Louis

Malvy.

Rudlin,

lieu-dit

de

ma

famille

Durain,

parents

maternels

de

Valérie

Barbier.

Joseph a onze ans en 1915 :

«

Maman : Mon maître nous dit que nous pouvons nous aussi faire quelque chose pour la France. Je suis très fière de chanter avec toute la classe des chants qui parlent de nos soldats, des Tontons, et de notre pays ».

En

1915,

le

ministère

de

l’Instruction

publique

lança

un

appel

à

propositions

pour

adapter

les

cours

de

l’école

primaire

à

la

situation

de

guerre.

Le

maître

d’école

racontait

aux

enfants

notamment

des

histoires

sur

des

Français

courageux

et

des

Allemands barbares, et leur chantait des chants patriotiques.

23 mai 1915 : L'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie

Jusque-là

membre

neutre

de

la

Triple-Alliance,

l'Italie

fait

volte-face

et

déclare

la

guerre

à

l'Autriche-Hongrie,

le

23

mai.

C'est

le

début

de

la

guerre

dans

les

Alpes,

qui

doit

notamment

permettre

aux

Italiens

de

mettre

la

main

sur

certaines

terres

au nord de l'Adriatique (Trentin, Istrie, Dalmatie).

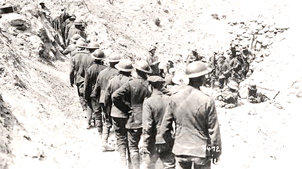

Septembre 1915 : Arrière-front des Vosges

Au

front,

une

part

des

vêtements

est

réglementaire,

une

autre

est

aléatoire.

De

bas

en

haut,

les

soldats

portent

des

brodequins,

des

bandes

molletières,

une

culotte,

une

vareuse

et

enfin

une

capote,

portée

par-dessus.

Le

sac,

ou

'barda',

peut

peser entre 20 et 30 kilos.

« Est-ce que Papa ou Tonton a encore ses deux bras? J’ai très peur pour mon père, qui est à la guerre. Tous les jours, je vois des messieurs bizarres dans les rues. Ils n’ont plus qu’une jambe ou un œil ».

Impossible d’ignorer les 60 000 mutilés de guerre, qui étaient présents partout. Les enfants comme Valérie, vivaient dans l’angoisse permanente que leurs pères ou tontons subissent le même sort.

21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun

Le

général

Erich

von

Falkenhayn

entend

"saigner

l'armée

française"

.

Un

million

d'obus

pleuvent

en

24

heures

dans

le

secteur

de

Verdun

(Meuse).

Les

Allemands

progressent,

mais

des

poches

de

résistance

se

constituent

dans

les

lignes

arrière

françaises. Des hommes et du matériel sont acheminés en masse grâce à la "Voie sacrée" qui relie Bar-le-Duc à Verdun. Ce terme emphatique, référence à la "via sacra" romaine, est inventé par Maurice Barrès à la fin de la guerre.

La

bataille

de

Verdun

prend

fin

le

18

décembre,

date

à

laquelle

la

plupart

des

positions

perdues

ont

été

réinvesties

par

l’armée

française.

Au

total,

160

000

Français

sont

morts

ou

disparus,

143

000

chez

les

Allemands.

Plus

de

60

millions

d'obus

ont été tirés sur une période de dix mois dans "l'enfer de Verdun".

Printemps 1916 : Secteur de Saint-Jean d'Ormont (Vosges)

On compte une cuisine roulante par compagnie, soit 150 hommes environ. En première ligne, les soldats se contentent de pain et de conserves.

9 juin 1916 : Changez l'heure de vos pendules !

Ce

jour-là,

le

Petit

Journal

rappelle

à

l'ensemble

de

la

population

qu'elle

va

devoir

modifier

l'heure

de

ses

pendules.

En

effet,

cette

idée

a

fait

son

chemin

:

évoqué

par

Benjamin

Franklin

dès

1784,

un

changement

d'une

heure

en

été,

pour

vivre

plus

longtemps

avec

la

lumière

du

jour,

permettrait

de

faire

des

économies

d'énergie.

En

temps

de

guerre,

quoi

de

plus

légitime

?

Proposée

dès

1907,

l'idée

est

appliquée

par

l'Allemagne

fin

avril

1916,

aussitôt

suivie

par

l'Angleterre

en

mai,

puis

par la France en juin.

1er juillet-18 novembre 1916 : Bataille de la Somme

Alors même que l'Est de la France est sous un déluge de feu, une offensive franco-britannique est lancée sur le front allemand de la Somme, au nord de Paris. Des dizaines de milliers de Britanniques avancent dans le no man's land.

2 juin 1916 : Les Allemands bombardent le terrain de Corcieux

À

Verdun,

cette

bataille

est

la

plus

importante

de

la

guerre.

Pour

la

première

fois

de

l'histoire,

des

chars

d’assaut

(blindés)

sont

utilisés

par

des

militaires

(à

partir

de

septembre,

du

côté

britannique).

Les

combats

durent

jusqu’en

novembre.

Ils

font environ 300 000 morts Britanniques et Français, et près de 170 000 tués dans l'armée allemande.

6 avril 1917 : Les États-Unis entrent en guerre

Après ces revers, l'Allemagne réenclenche la guerre sous-marine à outrance dans l'Atlantique, début février. Les attaques visent, entre autres, les navires marchands américains. Dans son message au Congrès, début avril, le président Wilson

déclare : "La récente conduite du gouvernement impérial allemand n'est, en fait, rien moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des États- Unis". Le Congrès américain vote l'entrée en guerre le 6 avril.

16 avril 1917 : Bataille du chemin des Dames et mutineries

Reportée

à

plusieurs

reprises,

"l'offensive

Nivelle"

(du

nom

du

général

qui

dirige

les

opérations)

a

lieu

à

6

heures

du

matin

dans

le

secteur

du

chemin

des

Dames

(Aisne),

par

un

temps

glacial.

C'est

un

échec

sanglant.

Après

une

relance

le

5

mai,

le constat du fiasco est définitif trois jours plus tard. Le 15 mai, Nivelle est remplacé par Pétain à la tête de l’armée française.

Cette

défaite

donne

lieu

aux

premières

mutineries

dans

l'armée

française,

dès

le

17

avril.

Des

unités

complètes,

soit

30

000

à

40

000

soldats,

refusent

de

monter

en

ligne.

Des

dizaines

de

poilus

sont

alors

fusillés.

Au

total,

environ

740

soldats

français

, mutins ou soupçonnés d'espionnage, sont exécutés.

7 novembre 1917 : "Révolution d'Octobre" en Russie

Une

révolution

éclate

en

Russie

le

24

octobre

(selon

l'ancien

calendrier

russe,

7

novembre

selon

le

français)

et

les

Bolchéviques

prennent

le

pouvoir

à

Saint-Pétersbourg.

Ils

négocient

l’armistice

avec

les

empires

centraux

début

décembre.

La

France perd son allié oriental et l’Allemagne peut concentrer ses forces sur le front ouest.

8 janvier 1918 : Les 14 points du président Wilson

Le

président

américain

expose

ses

buts

de

guerre.

Thomas

Woodrow

Wilson

entend

notamment

assurer

la

liberté

de

navigation

sur

les

mers,

garantir

la

naissance

de

nouveaux

États

(Tchécoslovaquie,

Pologne…)

et

créer

une

Société

Des

Nations (SDN).

3 mars 1918 : Traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et la Russie

Après

la

révolution

d'Octobre,

qui

a

donné

naissance

à

une

république

bolchévique,

la

Russie,

en

pleine

guerre

civile,

signe

un

traité

de

paix

avec

l'Allemagne

à

Brest-Litovsk

(Biélorussie).

Les

Allemands

en

profitent

pour

concentrer

leurs

ultimes

efforts sur le front français. À ce titre, le 23 mars marque le premier tir sur Paris de la "Grosse Bertha", mortier de 420 mm.

Juillet 1918 : Seconde bataille de la Marne

En

Picardie,

puis

en

Champagne,

les

Allemands

cherchent

à

rompre

le

front

avant

l’arrivée

des

troupes

américaines

et

lancent

plusieurs

offensives.

Au

mois

de

juillet

débute

ainsi

la

seconde

bataille

de

la

Marne.

Les

combats

qui

font

rage

dans

le

Nord-Est

de

la

France

tournent

à

l'avantage

des

alliés,

dirigés

par

Foch,

et

qui

lancent

de

nombreuses

contre-offensives.

L'aide

américaine

est

déterminante

:

l'effectif

du

corps

expéditionnaire

commandé

par

le

général

Pershing

s'élève

à

un

million d'hommes en août 1918. Les Allemands ne cessent de perdre du terrain. Le 8 août est un

"jour de deuil pour l'armée allemande"

, selon le chef d'état-major Erich Ludendorff.

11 novembre 1918 : Signature de l'armistice

L'empereur

allemand

Guillaume

II

abdique

le

9

novembre.

Les

généraux

allemands

signent

l'armistice

le

11

novembre,

à

6

heures

du

matin,

dans

la

clairière

de

Rethondes,

en

forêt

de

Compiègne

(Oise).

À

11

heures,

les

hostilités

sont

suspendues.

28 juin 1919 : Signature du traité de Versailles

Le traité de paix entre la République de Weimar et les Alliés est signé le 28 juin, dans la galerie des Glaces du château de Versailles, près de Paris. Il établit les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés de la Triple-Alliance.

Le

choix

du

lieu

n'est

pas

un

hasard

:

c'est

là

que

l'empire

allemand

avait

été

proclamé

après

la

défaite

française

de

1870.

La

date

non

plus

n'est

pas

anodine,

puisque

le

28

juin

commémore

le

jour

de

l'assassinat

de

l'archiduc

François

Ferdinand. Cinq ans plus tard, la guerre est officiellement terminée.

© CDHS - SAINT-CLEMENT - 2019

© CDHS - SAINT-CLEMENT - 2019

Bienvenue

sur l’Espace de…

« Joson et La Poux »

Le conflit de la

Grande Guerre

(suite)

Septembre 1915 : Arrière-front des Vosges

Au

front,

une

part

des

vêtements

est

réglementaire,

une

autre

est

aléatoire.

De

bas

en

haut,

les

soldats

portent

des

brodequins,

des

bandes

molletières,

une

culotte,

une

vareuse

et

enfin

une

capote,

portée

par-dessus.

Le

sac,

ou

'barda',

peut peser entre 20 et 30 kilos.

«

Est-ce

que

Papa

ou

Tonton

a

encore

ses

deux

bras?

J’ai

très

peur

pour

mon

père,

qui

est

à

la

guerre.

Tous

les

jours,

je

vois

des

messieurs

bizarres

dans

les

rues.

Ils

n’ont

plus

qu’une

jambe

ou

un

œil

».

Impossible

d’ignorer

les

60

000

mutilés

de

guerre,

qui

étaient

présents

partout.

Les

enfants

comme

Valérie,

vivaient

dans

l’angoisse

permanente que leurs pères ou tontons subissent le même sort.

21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun

Le

général

Erich

von

Falkenhayn

entend

"saigner

l'armée

française"

.

Un

million

d'obus

pleuvent

en

24

heures

dans

le

secteur

de

Verdun

(Meuse).

Les

Allemands

progressent,

mais

des

poches

de

résistance

se

constituent

dans

les

lignes

arrière

françaises.

Des

hommes

et

du

matériel

sont

acheminés

en

masse

grâce

à

la

"Voie

sacrée"

qui

relie

Bar-le-Duc

à

Verdun.

Ce

terme

emphatique,

référence

à

la

"via

sacra" romaine, est inventé par Maurice Barrès à la fin de la guerre.

La

bataille

de

Verdun

prend

fin

le

18

décembre,

date

à

laquelle

la

plupart

des

positions

perdues

ont

été

réinvesties

par

l’armée

française.

Au

total,

160

000

Français

sont

morts

ou

disparus,

143

000

chez

les

Allemands.

Plus

de

60

millions

d'obus

ont

été

tirés

sur

une

période

de

dix

mois

dans

"l'enfer

de

Verdun".

Printemps 1916 : Secteur de Saint-Jean d'Ormont (Vosges)

On

compte

une

cuisine

roulante

par

compagnie,

soit

150

hommes

environ.

En

première

ligne,

les

soldats

se

contentent

de

pain et de conserves.

***

9 juin 1916 : Changez l'heure de vos

pendules !

Ce

jour-là,

le

Petit

Journal

rappelle

à

l'ensemble

de

la

population

qu'elle

va

devoir

modifier

l'heure

de

ses

pendules.

En

effet,

cette

idée

a

fait

son

chemin

:

évoqué

par

Benjamin

Franklin

dès

1784,

un

changement

d'une

heure

en

été,

pour

vivre

plus

longtemps

avec

la

lumière

du

jour,

permettrait

de

faire

des

économies

d'énergie.

En

temps

de

guerre,

quoi

de

plus

légitime

?

Proposée

dès

1907,

l'idée

est

appliquée

par

l'Allemagne

fin

avril

1916,

aussitôt

suivie

par

l'Angleterre

en

mai, puis par la France en juin.

1er juillet-18 novembre 1916 : Bataille de la Somme

Alors

même

que

l'Est

de

la

France

est

sous

un

déluge

de

feu,

une

offensive

franco-britannique

est

lancée

sur

le

front

allemand

de

la

Somme,

au

nord

de

Paris. Des dizaines de milliers de Britanniques avancent dans le no man's land.

2 juin 1916 : Les Allemands bombardent le terrain de Corcieux

À

Verdun,

cette

bataille

est

la

plus

importante

de

la

guerre.

Pour

la

première

fois

de

l'histoire,

des

chars

d’assaut

(blindés)

sont

utilisés

par

des

militaires

(à

partir

de

septembre,

du

côté

britannique).

Les

combats

durent

jusqu’en

novembre.

Ils

font

environ

300

000

morts

Britanniques

et

Français,

et

près

de

170

000

tués dans l'armée allemande.

6 avril 1917 : Les États-Unis entrent en guerre

Après ces revers, l'Allemagne réenclenche la guerre sous-marine à outrance dans

l'Atlantique, début février. Les attaques visent, entre autres, les navires

marchands américains. Dans son message au Congrès, début avril, le président

Wilson déclare : "La récente conduite du gouvernement impérial allemand n'est,

en fait, rien moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des États-

Unis". Le Congrès américain vote l'entrée en guerre le 6 avril.

16 avril 1917 : Bataille du chemin des Dames et mutineries

Reportée

à

plusieurs

reprises,

"l'offensive

Nivelle"

(du

nom

du

général

qui

dirige

les

opérations)

a

lieu

à

6

heures

du

matin

dans

le

secteur

du

chemin

des

Dames

(Aisne),

par

un

temps

glacial.

C'est

un

échec

sanglant.

Après

une

relance

le

5

mai,

le

constat

du

fiasco

est

définitif

trois

jours

plus

tard.

Le

15

mai,

Nivelle

est

remplacé

par

Pétain

à

la

tête

de

l’armée

française.

Cette

défaite

donne

lieu

aux

premières

mutineries

dans

l'armée

française,

dès

le

17

avril.

Des

unités

complètes,

soit

30

000

à

40

000

soldats,

refusent

de

monter

en

ligne.

Des

dizaines

de

poilus

sont

alors

fusillés.

Au

total,

environ

740

soldats

français

,

mutins

ou

soupçonnés

d'espionnage, sont exécutés.

7 novembre 1917 : "Révolution d'Octobre" en Russie

Une

révolution

éclate

en

Russie

le

24

octobre

(selon

l'ancien

calendrier

russe,

7

novembre

selon

le

français)

et

les

Bolchéviques

prennent

le

pouvoir

à

Saint-

Pétersbourg.

Ils

négocient

l’armistice

avec

les

empires

centraux

début

décembre.

La

France

perd

son

allié

oriental

et

l’Allemagne

peut

concentrer

ses

forces

sur

le

front ouest.

8 janvier 1918 : Les 14 points du président Wilson

Le

président

américain

expose

ses

buts

de

guerre.

Thomas

Woodrow

Wilson

entend

notamment

assurer

la

liberté

de

navigation

sur

les

mers,

garantir

la

naissance

de

nouveaux

États

(Tchécoslovaquie,

Pologne…)

et

créer

une

Société

Des Nations (SDN).

3 mars 1918 : Traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et la Russie

Après

la

révolution

d'Octobre,

qui

a

donné

naissance

à

une

république

bolchévique,

la

Russie,

en

pleine

guerre

civile,

signe

un

traité

de

paix

avec

l'Allemagne

à

Brest-Litovsk

(Biélorussie).

Les

Allemands

en

profitent

pour

concentrer

leurs

ultimes

efforts

sur

le

front

français.

À

ce

titre,

le

23

mars

marque le premier tir sur Paris de la "Grosse Bertha", mortier de 420 mm.

Juillet 1918 : Seconde bataille de la Marne

En

Picardie,

puis

en

Champagne,

les

Allemands

cherchent

à

rompre

le

front

avant

l’arrivée

des

troupes

américaines

et

lancent

plusieurs

offensives.

Au

mois

de

juillet

débute

ainsi

la

seconde

bataille

de

la

Marne.

Les

combats

qui

font

rage

dans

le

Nord-Est

de

la

France

tournent

à

l'avantage

des

alliés,

dirigés

par

Foch,

et

qui

lancent

de

nombreuses

contre-offensives.

L'aide

américaine

est

déterminante

:

l'effectif

du

corps

expéditionnaire

commandé

par

le

général

Pershing

s'élève

à

un

million

d'hommes

en

août

1918.

Les

Allemands

ne

cessent

de

perdre

du

terrain.

Le

8

août

est

un

"jour

de

deuil

pour

l'armée

allemande"

,

selon le chef d'état-major Erich Ludendorff.

11 novembre 1918 : Signature de l'armistice

L'empereur

allemand

Guillaume

II

abdique

le

9

novembre.

Les

généraux

allemands

signent

l'armistice

le

11

novembre,

à

6

heures

du

matin,

dans

la

clairière

de

Rethondes,

en

forêt

de

Compiègne

(Oise).

À

11

heures,

les

hostilités

sont suspendues.

28 juin 1919 : Signature du traité de Versailles

Le

traité

de

paix

entre

la

République

de

Weimar

et

les

Alliés

est

signé

le

28

juin,

dans

la

galerie

des

Glaces

du

château

de

Versailles,

près

de

Paris.

Il

établit

les

sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés de la Triple-Alliance.

Le

choix

du

lieu

n'est

pas

un

hasard

:

c'est

là

que

l'empire

allemand

avait

été

proclamé

après

la

défaite

française

de

1870.

La

date

non

plus

n'est

pas

anodine,

puisque

le

28

juin

commémore

le

jour

de

l'assassinat

de

l'archiduc

François

Ferdinand. Cinq ans plus tard, la guerre est officiellement terminée.